La conmemoración de los 50 años del golpe de Estado que significó el derrocamiento del Presidente Allende, el hundimiento de la democracia y la entronización de una larga dictadura, es una oportunidad para tratar de reflexionar serenamente sobre una época traumática en la que las diferencias políticas se convirtieron en odios, y la violencia impuso su despiadada ley.

No existe la posibilidad de que, desde el poder, se defina aquello que debe ser recordado y aquello que debe ser olvidado. Eso solo lo intentan las dictaduras, y fracasan. En una sociedad abierta como la nuestra no es viable. Por lo tanto, los años de Allende y los años de Pinochet seguirán siendo motivo de análisis, investigación y controversia. En todo caso, Chile ha hecho un trayecto que nos permite debatir sin reeditar necesariamente las antiguas divisiones. Es lo que debemos procurar.

Tenemos que reafirmar ciertos consensos esenciales sobre “lo que no debemos hacer” si queremos vivir en libertad. Ello implica convenir límites que nos comprometemos a no traspasar. Hay males que debemos evitar a toda costa. En primer término, el quiebre del marco de civilización que es la legalidad democrática. Solo así es posible proteger eficazmente los derechos humanos. Esa es la mayor lección de 1973.

Durante 50 años, la izquierda ha preferido callar sobre ciertas cosas con el argumento de que “no se debe ofender la memoria de Allende y las víctimas, ni darles la razón a los golpistas”. Los crímenes de la dictadura jamás tendrán justificación, pero la pregunta es cómo fue posible que Chile, que tuvo estabilidad institucional por cerca de 40 años, viera derrumbarse el régimen de libertades. La verdadera ofensa a las víctimas es esquivar las propias responsabilidades.

En aquello que la izquierda calla están las claves de su derrota, específicamente la superstición ideológica de buscar la victoria definitiva sobre los adversarios. La revolución era, hay que decirlo, la negación del desarrollo democrático, pues suponía que vendría un momento en el que “los justos” tomarían todo el poder y no lo soltarían más. Siguiendo el dogma leninista, la izquierda de entonces no se mostraba preocupada de conseguir avances parciales, sino de abatir el capitalismo. Y la alternativa era, en rigor, el ultracapitalismo, la concentración de los medios de producción en manos del Estado, lo cual solo podía sostenerse en un poder autoritario.

La UP fue prisionera de una forma de religiosidad, que era la creencia en el socialismo, la sociedad supuestamente igualitaria. La vía para alcanzarla era la lucha de clases. Y el ejemplo a seguir, la Unión Soviética, Cuba y los demás países sovietizados. Teniendo esa matriz a la vista, la UP buscó poner la industria, la banca, la agricultura, el comercio y los servicios bajo el control del Estado. Era la remodelación de la economía para luego remodelar la sociedad. En perspectiva, los revolucionarios dejarían atrás la “democracia burguesa”, y efectivamente ella quedó atrás, para desgracia de Chile.

Pinochet no vino de otro planeta. La dictadura no emergió en cualquier momento, sino cuando se degradó profundamente nuestra convivencia y se extendieron el espíritu de trinchera, el miedo y el odio. Es cierto que todos los sectores llevan velas en el entierro, pero la responsabilidad mayor fue la de quienes gobernaban sin ver el precipicio, ciegos a la dinámica que desataron. La siembra de vientos provocó terribles tempestades.

Es desconcertante, entonces, que el jefe del PC haya dicho el domingo 4 de junio respecto de la UP que “la historia la hacen los pueblos, y ese proyecto es hoy un proyecto inconcluso, pero no derrotado. Sabemos muy bien que la historia no se repite, pero algo muy distinto es pretender sepultar los proyectos históricos de clase y populares”. Suena antiguo, pero también extraño, puesto que su partido forma parte de un gobierno que lo que más necesita es no provocar nuevos recelos.

No es realista sugerir la continuidad de una experiencia que llevó a Chile adonde lo llevó. Además, es como si no hubiera pasado nada en medio siglo. Como si no se hubiera hundido la URSS y el modelo de la dictadura en nombre del proletariado. Como si no supiéramos cuál es la situación de Cuba al cabo de 64 años de dominio de la oligarquía que fundó Fidel Castro. Como si ignoráramos el resultado del “socialismo del siglo XXI” en Venezuela. Como si el régimen de Nicaragua no fuera una pesadilla. ¿Qué hace falta probar?

Tenemos que aprender de nuestra inmensa tragedia. No estamos condenados a tropezar en las mismas piedras. Lo primordial es sostener las libertades, porque allí radica la posibilidad de vivir juntos. Es indispensable que la memoria no sea estéril.

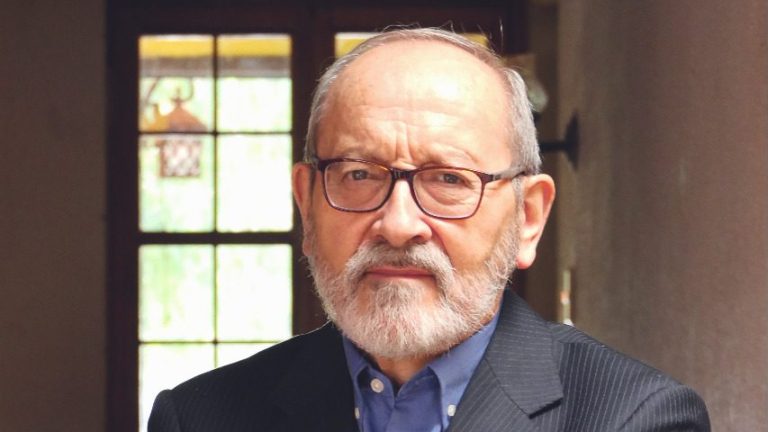

Escrito por Sergio Muñoz Rivero para El Mercurio

/gap